Extraits

Si Noël m'était conté... Léon - 40550

23 décembre 1894

Au large de Capbreton, la tempête faisait rage. La Marie-Eulalie tanguait de plus en plus et Lesbat ne parvenait pas à stabiliser le chalutier. Il devait hurler pour se faire entendre, car le vacarme des vagues qui s’écrasaient sur la coque couvrait sa voix. Surtout, ne pas prendre les lames de travers. Maintenir l’étrave dans l’axe, face à la mer déchaînée. En trente ans, il en avait essuyé des grains. Mais il s’en était toujours sorti. Même quand, jeune mousse sur le lougre du père Darrieus, il avait chaviré au large de Guéthary pour sa première campagne de sardines.

Au pied du mât, Gaspard s’échinait sur la voile, les mains en sang sur l’écoute. Le second connaissait son métier. Là, il lui fallait affaler pour mettre à la cape et laisser le vent cogner le navire. Un mauvais moment à passer qui pourrait leur sauver la vie.

Dans la cambuse, Titouan s’était réfugié derrière le tonneau d’eau douce en se bouchant les oreilles. Le moussaillon avait embarqué pour la première fois avec son oncle Dédé et son baptême de mer tournait au cauchemar. Il égrenait son chapelet en récitant des Pater Noster pour tenter de conjurer le sort, terrorisé.

Esteban, le saisonnier que Dédé Lesbat avait embauché à San Sebastian, s’affairait sur le gaillard d’arrière pour finir de remonter les filets.

Le tonnerre grondait au loin et les premiers éclairs zébrèrent le ciel d’une lumière blanche aveuglante. De gros nuages noirs avançaient inexorablement vers eux, prêts à les engloutir.

— Tonton Dédé, je ne veux pas mourir. J’ai peur.

— Ferme-la, le petiot. Tu vas nous porter la poisse. Bouge pas de là et tiens-toi tranquille.

Le jeune garçon enfonça un peu plus sa tête entre ses mains et ferma les yeux pour faire abstraction des éléments qui se déchaînaient contre le bateau. Le capitaine s’arc-bouta un peu plus sur la barre, mais il ne put empêcher la prochaine vague de déferler avec violence sur le pont, emportant tout sur son passage. Gaspard et Esteban furent projetés par-dessus bord sans pouvoir esquisser le moindre geste de défense et ils furent happés par les flots meurtriers en quelques secondes.

[...]

Emprunts mortels

1.

Quelques éclats de lumière provenant de la télévision allumée éclairent faiblement la pièce par intermittence. La silhouette de Cathy Feller se découpe dans l’encadrement de la porte. Totalement nue ! Le top model disparaît dans la salle de bains en refermant la porte derrière elle. L’eau ruisselle un long moment sur son corps luisant de sueur, puis le bruit cesse. Elle contemple dans le miroir ce corps parfait dont les hommes usent et abusent sans jamais se lasser. Ses amants bien sûr, mais aussi tous les photographes, dont les objectifs la déshabillent, shooting après shooting. Elle regagne la pénombre de la chambre et se glisse dans le lit en désordre.

Le combat des deux corps reprend furieusement sous les draps.

Bientôt les soupirs et les gémissements du mannequin vedette se mêlent à ceux des protagonistes du film sur le petit écran. À l’approche du plaisir, son souffle se fait plus court et son corps ondule un peu plus rapidement. Ses muscles se tendent et elle pousse un cri libérateur en même temps que l’héroïne du film – son dernier cri !

Le pic à glace s’abat sur son orgasme inachevé. Une seule fois, à la pointe du cœur. Elle n’a pas souffert. La mort l’a surprise en pleine extase et son visage n’a jamais paru aussi serein. La semaine prochaine, Cathy Feller fera pour la dernière fois la une des magazines. Quelques couvertures de plus pour un hommage posthume d’une carrière fulgurante et avortée !

Une ombre déformée s’éloigne sans un bruit du théâtre du drame qu’elle a contribué à mettre en scène. La porte de l’appartement se referme d’un claquement sec à peine perceptible.

Sur la télé, les images continuent de défiler. Au sol, une écharpe de soie blanche traîne au milieu des vêtements épars de la victime. Basic Instinct a fait des émules !

2.

La sonnerie retentit au beau milieu d’une phrase d’Ida Martino.

— … et l’on verra la prochaine fois que les Hammett, Chandler ou Faulkner ont tracé la voie pour…

Le reste se perd dans le vacarme d’une fin de cours d’une fac de banlieue. Une chaise tombe, quelques pupitres claquent et la plupart des étudiants quittent l’amphi avant que la prof ne réagisse. Elle regarde passer un dernier groupe de ces sauvages incultes qui la bousculent joyeusement sans même un mot d’excuse.

— Eh, vous là-bas ! lance-t-elle furieuse.

— Pardon m’dame, crient-ils en chœur.

Et ils s’éloignent en gloussant par le long couloir qui mène à l’escalier principal. Laissant la jeune femme interloquée, les mains sur les hanches, la tête légèrement penchée, dans une pose des plus expressives.

— Ne leur en veux pas Ida ! intervient Sadia. Ils se contentent de faire acte de présence pour décrocher leur crédit. Tu sais, eux… le film noir comme phénomène sociologique…

L’étudiante, qui s’est approchée du bureau de sa prof, une pile de DVD sous le bras, précise d’un geste de la main au-dessus de sa tête et d’une grimace sans équivoque, l’intérêt que ses camarades portent pour le cours.

— Je crois que je ne m’y ferai jamais. — Bah, on n’est pas tous comme ça.

— Je sais Sadia… heureusement ! Je deviendrais cinglée si je devais passer mes journées entières à Nanterre avec mes élèves, comme Simon.

— Ne dis pas ça ! Il est super, Simon.

— Peut-être, mais non merci. Je ne me sens pas la vocation de jouer les Professeur Keating.

Ida ramasse ses affaires et sort de la salle, coupant court à la conversation avec la jeune métisse. Sadia lui emboîte le pas, en la retenant pas le bras.

— Tu ne m’as pas dit comment tu avais trouvé mon exposé. J’ai bossé comme une malade, tu sais !

— C’était très bien. Écoute Sadia, je n’ai pas le temps de voir ça avec toi aujourd’hui. On en reparlera demain, après la répétition. D’accord ?

— OK, va pour demain soir !

[...]

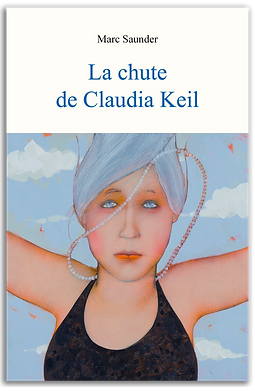

La chute de Claudia Keil

1er juin 1967

Fred rentre à la maison avec le disque sous le bras. Il a fait la queue chez Lido Musique sur les Champs-Élysées pour s’assurer qu’il ne raterait pas la sortie du nouvel album des Beatles. Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band constitue l’événement dont tout le monde parle dans la cour de récré de son lycée. Il s’enferme dans sa chambre et il passe et repasse le 33 tours. Je colle mon oreille à la porte pour tenter d’écouter les chansons. Sans beaucoup de succès. Fred ne m’inclut jamais dans son monde. Je m’appelle Claudia Keil et j’ai sept ans aujourd’hui. Fred bientôt quinze. Je l’admire, comme on admire un grand frère, mais pour lui je ne représente rien. Seulement la petite sœur qu’il doit garder lorsque les parents sortent le soir. C’est-à-dire tous les soirs !

Papa lui a offert un Teppaz pour son BEPC et depuis, il fait ses devoirs en musique, il lit en musique, il se couche en musique. Quand il partira pour son cours de tennis, je me glisserai dans sa chambre et je mettrai le disque sur l’électrophone. Le jeudi, je ne vais pas à l’école, il ne s’en apercevra même pas.

Maman lui passe tout et elle ne le gronde jamais, lui. Moi si. L’autre jour, j’ai même entendu papa se disputer avec maman à mon sujet. Il lui disait d’arrêter de gâter Fred et de le traiter comme son chouchou. J’aime bien ce mot, mais je n’ai pas compris le rapport avec l’élastique en tissu qu’elle se met dans les cheveux pour faire joli.

À la maison, on écoute surtout de la musique classique. Papa joue du violon, alors il met souvent des concertos pour violon. Celui que je préfère, c’est celui de Max Bruch. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois, cela me donne des frissons. Papa m’explique que c’est mon côté romantique, mais je ne comprends pas trop ce que ça veut dire.

Je n’aime pas particulièrement le disque des Beatles. Je ne comprends pas les paroles. À l’École Bilingue, j’ai commencé les cours d’anglais, mais je ne connais que quelques mots. Pourtant j’ai un an d’avance et je suis déjà en 10 ème . Si, il y a une chanson qui me plaît bien : When I’m sixty-four. Celle-là, elle est rigolote. Il faudra que je demande à Fred de quoi elle parle.

La petite musique dans ma tête

L’entretien est violent. En dix minutes, la DRH balaie vingt ans de carrière dans un réquisitoire d’une mauvaise foi écœurante. Emma, groggy, ne réagit même pas. À quoi bon ? Elle n’est pas la première et ne sera certainement pas la dernière.

Anne, la DRH qu’elle croyait être son amie, poursuit d’un ton monocorde une liste de griefs insensés, probablement dictés par l’avocat de la boîte. Quand elle invoque la faute grave, Emma écarquille les yeux, incrédule.

— …et tu ne percevras donc ni indemnité de préavis ni indemnité de licenciement. Tu remettras ton ordi et les clés de ta voiture à Serge, des Services Généraux. Dès aujourd’hui !

Anne se lève pour prendre congé, sans un regard pour sa victime du jour. Avant de sortir de la pièce, elle se retourne en lui assénant :

— Ah oui, j’oubliais. Nous gagnons toujours aux prud'hommes.

Emma regagne son bureau, le regard vide, sans prêter attention à ceux qui la fixent en la croisant. Une partie de son monde vient de s’écrouler : celle sur laquelle elle a décidé de tout miser après son divorce avec Antoine. Curieusement, elle ne ressent rien. Ni colère ni abattement. Un peu comme si on l’avait anesthésiée. Elle évite le cliché du carton regroupant les quelques affaires qu’elle pourrait emporter en partant. Un bureau en open-space ne favorise pas l’étalage d’objets personnels. Pas de photo des enfants, ni de plante verte, juste un plateau de bois qu’elle prend soin de laisser net tous les soirs, sans le moindre dossier qui traîne.

Elle quitte l’immeuble de bureau ultra moderne sur les quais de Levallois sans un regard derrière elle. Maintenant… oublier. Rentrer dans sa maison en bordure de la forêt de Montmorency. Prendre les transports en commun pour la première fois depuis bien longtemps.